La inteligencia artificial es una inteligencia idiota

Quizás un día un algoritmo leerá este articulo y se reirá a carajadas. Pues eso, ríete, agárrate las tripas si puedes: la vida, la muerte, ese adiós que un día seré nunca lo serás

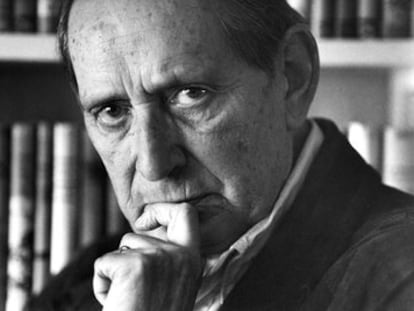

Un hombre, en este caso un escritor, Mario, y luego Vargas Llosa, ha empezado su gran despedida. De las novelas, de las columnas, de todas las vidas que tuvo. Porque uno tiene un sinfín de vidas, porque cada día es una vida. Llega un momento en que sabes que ya te quedan pocas, entonces empiezas, te abrazas al gran adiós. Le das un apretón de manos hasta reventarte la muñeca a ese pedazo de día que te queda.

Tus colegas te van metiendo en el buzón para la despedida. Incluso alguno que otro piensa en hacerte inmortal, menuda ocurrencia. Y, de pronto, te nombran en una academia de algún que otro país norteño. Existes y luego no existes. Y, a menudo, para el común de los mortales, dejas de existir para siempre. Peor, nunca has existido. Las costillas, la carne, todo se queda hecho un ovillo, para los peces en el río. Estabas en algo que era el mundo, pillado entre los muslos del cielo azul, y ahora no quedan ni siquiera clavos en la madera, ellos también se desprenden, saltan al vacío, caen en el silencio.

El concepto mismo del tiempo está cambiando. Antaño el tiempo era lo que un hombre tenía o dejaba de tener. Era lo que nunca sobraba, lo que había que cuidar, agachándose para podar, para quitarse de encima la mala hierba. El tiempo era lo que uno podía oponer al otro, o compartirlo, amor, amistad, algo que humedecía, o se barnizaba, una playa lisa, una vela doblada como un pañuelo, algo que no se podía encerrar, que siempre corría, pero con lo que te podías limpiar los ojos y recordar. El tiempo, por lo tanto, tenía ese halo, podía restar si era matar o, al contrario, dar si era amar.

En todo caso era una cuestión de uno y otro, de varios, nunca se vive a solas, el tiempo es un rostro que se avanza, una calle que se apresura. Ahora tenemos también a las máquinas que se nos han metido de por medio. El tiempo de los algoritmos, el tiempo elástico, que hace su tela de araña que ni da ni quita, es otra cosa. Ya no estamos entre iguales, con nuestra juventud o nuestra vejez, nuestra alegría o nuestro cansancio. Hay toda esta silicona que trepa, que no se deja broncear la piel, rodillas, dedos, ojos, labios y cuellos, pechos, brazos y muslos.

No sabe lo obvio, que todo esto es inexorable, que vayas donde vayas, camino arriba, camino abajo, te toparás siempre con el mismo final. Las vigas que se vienen abajo, hasta el piano que deja de enseñar los dientes y que, de pronto, se vuelve como un féretro cerrado, porque ya no hay quien le meta mano. Los hombres y los algoritmos viven en tiempos diferentes. La vida a secas, sin párpados ni seguidores, solo contemporáneos que se esmeran, la vida cuando es una solterona, cuando el crío berrincha, esa que no vale nada y que lo es todo, poco tiene que ver con el barullo de los paraísos artificiales.

Lo sabemos: las próximas batallas no se darán con tanques ni tropas. Habrá cosas que cargarán con otras cosas, matarán igual, pero ya sin catapultas ni lanzallamas. Miraremos, incrédulos, las pantallas pelearse entre ellas como si ya fuéramos solo eso, datos, archivos, algo que ya sobra en la tierra. Solo tenemos una vida y cada día es irrepetible. Morimos a cada instante. Vivimos sin cesar. O, como lo escribe Quignard, todas las mañanas del mundo son sin retorno. Por eso no importa que una inteligencia artificial se ponga a tocar el piano, a escribir a máquina o a soltar estribillos. Ella no sabe lo que es morir, y por lo tanto tampoco sabe lo que es vivir. La inteligencia artificial es una inteligencia idiota, un sin vivir, un sin morir, algo que se quedará siempre truncado.

Los algoritmos van a asociar preferencias por Van Gogh, por Rothko, por Cervantes o Dostoievski, sin tener puñetera idea de caer enamorado, subir de un flechazo al cielo, dispararse como si fueras un cohete y alcanzar de un solo beso el Sol, la Luna, el planeta Marte. Con cables de metal, hilos eléctricos, impulsiones de silicona, van a reconocer, archivar, clasificar, engullir, millardos de imágenes, sonidos, palabras, reproducir voces, rostros, incluso chispas, saltar de un idioma al otro, conducir coches, barcos, cohetes, jugar al ajedrez, inventar artes a partir de millones de obras que no son las suyas, buscar en ese almacén de la humanidad menús inéditos, totalmente nuevos.

Los humanos tenemos en nuestros cerebros ochenta y seis millardos de neuronas, es decir, tantos como estrellas en nuestra galaxia. Sin embargo, aquí el tamaño no importa, ni tampoco el peso. El cerebro de Einstein apenas pesaba 1,23 kilos, contra 1,4 en promedio. Lo que importa son las conexiones, ni siquiera el cableado, sino los saltos creativos, la percusión de las sinapsis entre ellas. La inteligencia artificial por ahora es más estúpida que un gato, cuyo cerebro almacena setecientos sesenta millones de neuronas y diez mil millones de sinapsis. Cierto, solo será una cuestión de tiempo, para que la tontería artificial supere a los gatos y los perros, para que se aleje del mundo de los renacuajos.

Quizás, pronto, un día, sin duda, un algoritmo leerá este artículo y se reirá a carajadas. Pues eso, ríete, agárrate las tripas si puedes: la vida, la muerte, ese adiós que un día seré nunca lo serás. Es más, nunca, jamás, conseguirás, harás, lo que hacemos con nuestros cerebros, con tremenda frugalidad energética, cuando necesitas toneladas, grifos enteros, de kilovatios, de aguas. El problema no está en lo que hacemos con las máquinas, sino en lo que ellas harán con nosotros. Convertirnos en cretinos que ni aprenden ni leen, que ni viven ni mueren, fregados, pegados a las pantallas como si estas fueran cordones umbilicales. El problema es que no sepamos desenganchar, apagar. Nos pasemos la mitad, o más, de nuestras vidas delante de los móviles, ordenadores o tabletas, y eso duele.

Porque la densidad de las relaciones sociales importa. Morrearse importa, incluso quedarse con las ganas en la mitad de un beso importa. Conforme vivimos juntos, o dejamos de hacerlo, aumenta el tamaño de nuestro cerebro, se ensanchan las sinapsis. Sobre todo, se amplía o achica la felicidad. Porque no nos equivoquemos, lo sabemos, ni siquiera necesitamos estudios: la felicidad, la alegría de vivir, de no morir en vida, está ligada al otro, al estar (o no) con los otros, hundidos en su calor.

Lo sabemos gracias a Richard Layard y a sus colegas. La felicidad no depende de lo que tengamos en el bolsillo o de lo que metamos en la cuenta bancaria. El ingreso aumenta el bienestar de una persona apenas unos 0,21 puntos sobre una escala de uno a diez, es decir, apenas un pellizco. Un día soleado o un paseo al lado del mar nos hacen, sin embargo, infinitamente más felices. Vivir en pareja lo dispara todo, aumenta el bienestar mucho más, de casi unos 0,8 puntos. Todo eso ni siquiera tenemos que medirlo, lo sabemos por instinto, recién salidos de la fábrica. Así que déjalo, apágalo, ponte a vivir un poco más.

Apaga el dichoso móvil, enciende la vida.

Haz algo que cruja, que sea como una navaja que te llevas a los labios. Ponte a bailar con ese, con esa, y olvídate de la pantalla. Esto no hay ningún algoritmo que en la vida lo pueda replicar, ninguna inteligencia tonta que logre hacerlo. Incluso cuando, en ese futuro no tan lejano, se rían de nosotros, los que ahora vivimos. Nos desplomaremos, algunos que otros. Nos sobreviremos, quedarán novelas, óleos, sonatas. Pero todos habremos sido ese día de felicidad, ese momento sin abrigo, con la taza en la mesa y el sol de frente, el cráneo hecho un universo, mientras la miras a ella, a él, hecho una galaxia.

Honda será la caída, honda será la subida.

Bello, ligero, será el vértigo del vivir.

Babelia

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.