‘¡Viva la bohemia!’: un recorrido por la marginalidad artística de Madrid

La narrativa de la exposición recuerda que lo bohemio no es solo una cuestión estética, sino que también tiene un trasfondo atravesado por la precariedad de los artistas

“Cuando entras, son ellos los que te están mirando”, dice Alberto Martín, comisario de la exposición ¡Viva la bohemia! Los bajos fondos de la vida literaria, al inicio de este recorrido en el Museo de Historia de Madrid. Se refiere a las imágenes filmadas por Alice Guy en 1905, donde en su mayoría hombres con traje se agolpan en la Puerta del Sol, mirándola a ella, a la cámara. Haciendo referencia a una cita de Ricardo Baroja, que se encuentra grabada en la pared, Martín señala que entre toda esa gente perfectamente podía haber “algunos bohemios”, gentes que “escribían en periódicos que no pagaban (o pagaban poco); pintaban cuadros que no vendían; publicaban versos que nadie leía; dibujaban caricaturas que no quería nadie”. Sobre ellos trata esta muestra que puede visitarse hasta el 1 de junio.

Pero antes de profundizar en la bohemia madrileña, la muestra bucea en el contexto. La primera sala de la exposición está dedicada a la fascinación que la ciudad de París ejerció sobre escritores y artistas españoles del XIX. “El sueño de muchos era respirar el aire de Victor Hugo, ser parte de ese París, del Barrio Latino”, explica el comisario. Y ese sueño quedó reflejado en textos y pinturas como las de Ramón Casas, Anglada Camarasa, Raimundo de Madrazo… Para Martín, “todos retrataron ese París frívolo y nocturno que atraía y devoraba a los bohemios”. Señala, además, un cuadro de Enrique Ochoa, quien ilustró cubiertas para escritores bohemios como Rubén Darío, Antonio de Hoyos y Eliodoro Puche. “Ochoa dejó escenas de la miseria artística en París: pintores en sus buhardillas, artistas pasando hambre. Porque no todos los que llegaron a París triunfaron, muchos volvieron con las manos vacías.”

De París la exposición pasa a Madrid, el centro neurálgico de la bohemia española. “Si París era el sueño, Madrid era la realidad”, apunta Martín. La ciudad recibía a jóvenes con aspiraciones literarias que pronto descubrían la precariedad. “De hecho hay una frase muy característica que es ‘escribir en Madrid es llorar’, que lo dijo ya Larra”, añade el comisario. “En España, como somos así, cuando llegó la ópera La bohème, de Puccini, hicimos una parodia y la llamamos La golfemia. En vez de París, transcurre en Madrid, y en vez de Rodolfo, el protagonista se llama Sogolfo. Es una burla, pero también una forma de apropiarse del mito“, dice el comisario con una sonrisa.

La exposición muestra cómo los cafés madrileños se convirtieron en refugios de escritores. El café Suizo, el café del Príncipe y el café Levante, entre otros, se erigieron como puntos de encuentro donde la creación artística y la precariedad convivían a diario. “Los cafés son fundamentales en la vida madrileña”, señala Martín, mientras muestra una pintura de Ricardo Balaca del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que retrata uno de estos espacios.

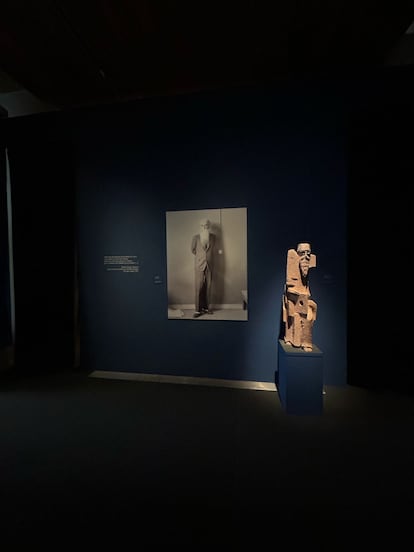

El reportaje que publicó la revista Nuevo Mundo en 1894 documenta una de las realidades más crudas: los cafetines dormitorio. “Así dormían algunos escritores por la noche”, explica Martín, subrayando las duras condiciones de vida de aquellos artistas que, pese a las dificultades, encontraron en estos espacios una red de apoyo y creación colectiva. Esa hermandad se refleja en las piezas expuestas, como los bustos de Julio Antonio. “Este escultor compartía buhardilla con el poeta Rafael Lasso de la Vega y el pintor Miguel Viladrich”, comenta Martín, destacando cómo la convivencia y el intercambio entre disciplinas definieron el espíritu de la bohemia madrileña.

La bohemia como denuncia social

Con la llegada del modernismo, la bohemia adquiere un tono más combativo. “La bohemia no es simplemente ir con un gorro y una pipa, es una forma de protesta”, explica Martín. En la exposición, destaca la figura de Joaquín Dicenta y su obra teatral Juan José (1895), donde “por primera vez la clase obrera se veía representada con fidelidad en las tablas”. Por eso se convirtió en una tradición representarla el 1 de mayo. Alejandro Sawa es otra figura clave de esta generación. “Sawa es el gran bohemio español”, dice el comisario con énfasis. “Murió muy pobre, en una situación de precariedad, ciego”. Y aun así, explica, se negó a vender su pluma al mejor postor. Señala una de sus cartas a Rubén Darío, expuesta en una vitrina: “Aquí le dice que le devuelva el dinero que le debe o contará que en realidad él escribía muchos de sus artículos”.

En una vitrina, ediciones originales de Luces de bohemia, de Valle Inclán, comparten espacio con los figurines de la primera representación íntegra de la obra, que no se estrenó en España hasta 1970 pese a que había sido publicada en 1920. “Primero por una serie de vicisitudes y después porque se prohibió por la censura franquista”.

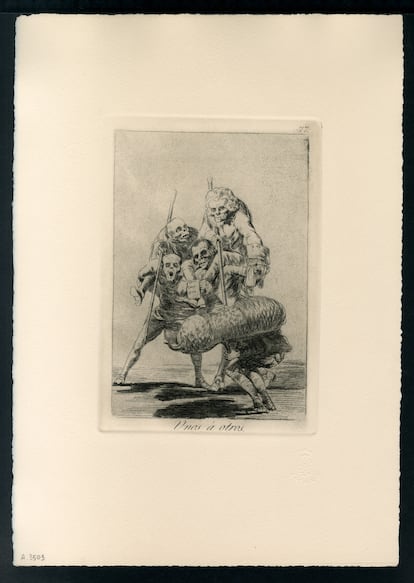

Tres grabados de Francisco de Goya profundizan en el vínculo entre el esperpento y la tradición artística española. “Como dice el propio personaje de Max Estrella, protagonista de Luces de bohemia, el esperpento lo inventó Goya”, señala Martín. Las figuras caricaturescas de Los caprichos anticipan la estética distorsionada de la obra.

El recorrido concluye con una reflexión que conecta pasado y presente. “La bohemia es una forma de incomodidad, de protesta, pero no solamente con las artes, sino también muy comprometida con el pueblo, con los más desfavorecidos”, afirma Martín. Y, en un guiño a la instalación que recibe al visitante, añade: “No es casualidad que al entrar en la exposición, en lugar de mirar, sientas que ellos te están mirando a ti”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.