El evento que adelantó en el siglo XIX un mundo global (y sigue vigente)

Las exposiciones universales nacieron para lanzar tecnología y productos futuristas y acabaron vendiendo ideas y experiencias. 174 años después de la primera cita, Osaka espera del 13 de abril al 13 de octubre 28 millones de visitantes

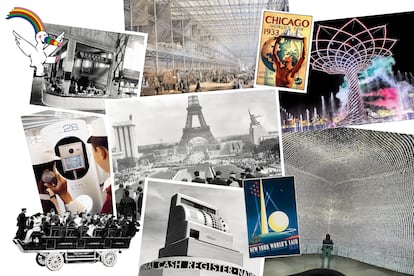

Descendientes directas de las ferias itinerantes para vender mercancías, las exposiciones universales han buscado desde sus inicios deslumbrar a los visitantes con innovaciones tecnológicas, estructuras colosales y el embrujo de lo efímero. Hasta la irrupción de la televisión e internet fueron el escenario perfecto para presentar al gran público productos novedosos y también mundos lejanos. Pero pese a haber desaparecido el fin práctico para el que nacieron hace 174 años, con la Gran Exposición de Productos de la Industria de todas las Naciones celebrada en Londres, siguen atrayendo cada cinco años a millones de personas. ¿Cuál es la razón?

Un factor decisivo es su capacidad de adaptarse a las necesidades sociales y reflejar los intereses globales del momento, de las maravillas tecnológicas a la sostenibilidad. En la cita londinense, celebrada en 1851, se mostró un dispositivo capaz de transmitir imágenes mediante la electricidad. El “telégrafo de la imagen” era un precursor del fax que tardó más de un siglo en convertirse en un aparato indispensable en todas las oficinas, antes de ser desplazado por el correo electrónico. La feria británica, que reunió innovación y magnificencia, convocó a expositores de 25 países en un recinto de hierro y cristal, que asemejaba un imponente vivero de 92.000 metros cuadrados (el equivalente a unos 12 campos de fútbol), construido en el céntrico Hyde Park. Duró seis meses y atrajo a más de seis millones de visitantes, más del doble de la población de la capital inglesa de entonces.

La exposición universal de Osaka, que tendrá lugar entre el 13 de abril y el 13 de octubre, acogerá en la ciudad japonesa un grandioso y efímero observatorio circular de 675 metros de diámetro y 20 metros de altura, registrado ya en el Libro Guinness de los récords como la estructura arquitectónica de madera más grande del mundo. Reunirá a 165 países y diversas organizaciones internacionales que, más que inventos tecnológicos, presentarán ideas y conceptos acordes con los tiempos y las preocupaciones actuales. Los organizadores esperan la visita de 28 millones de personas. La estructura circular, proyectada por el arquitecto japonés Sou Fujimoto, pretende ser un símbolo de la unión de los países participantes a través de una interpretación contemporánea de la construcción tradicional japonesa en madera. Abrazará literalmente las tres zonas expositivas con sus pabellones. Así resumía su creador el proyecto y la convención en una entrevista para la revista de arquitectura Dezeen: “Por supuesto, no podría resolver todos los problemas de la [actual] situación mundial, pero creo que es muy valioso que tantos países puedan reunirse para dialogar y crear una unidad maravillosa”.

La escala colosal ha sido una constante de la experiencia sensorial que ofrecen las exposiciones mundiales. En Osaka, estará presente Gundam, un robot del universo anime de 49 toneladas y 17 metros de altura apoyado sobre su rodilla izquierda y con la mano derecha extendida hacia el cielo para simbolizar la construcción de una nueva era. Muchas de las obras arquitectónicas de estos eventos son efímeras, otras acaban quedándose. Algunas incluso terminan convertidas en iconos identitarios de sus ciudades, como el Atomium de Bruselas (de la expo de 1958) y la Aguja Espacial de Seattle (1962). El caso más famoso es seguramente el de la Torre Eiffel, que se levantó para la Exposición Universal de París de 1889. España también cuenta con ejemplos relevantes, como el del pabellón de Alemania de la Exposición Universal de Barcelona de 1929. Proyectado por Mies van der Rohe, se desmontó al final de la muestra, pero su relevancia en la historia de la arquitectura fue tal que se reconstruyó en los años ochenta. De la misma feria siguen en pie dos obras de Lluís Domènech i Montaner: el pabellón de España y el Palacio Nacional. Y en Sevilla encontramos la Torre Schindler, edificada en la isla de la Cartuja para la Exposición Universal de 1992.

La permanencia de su legado arquitectónico es un argumento muy citado a la hora de descartar que, algún día, estas muestras puedan ser sustituidas por versiones de realidad virtual o experiencias inmersivas en línea. “Nada reemplaza la experiencia cara a cara. Nuestros cerebros están diseñados para conectar”, dice Charles Pappas, historiador y autor del libro Flying Cars, Zombie Dogs, and Robot Overlords: How World’s Fairs and Trade Expos Changed the World (coches voladores, perros zombis y robots soberanos: cómo las ferias mundiales y las exposiciones comerciales cambiaron el mundo). “Si quieres convencer a un gran público de una idea —que es la esencia de una expo—, lo más efectivo es hacerlo en vivo”, continúa, y recuerda la revalidación de experiencias presenciales como los conciertos en directo o las fiestas populares. “¿Existirían Woodstock o un carnaval si fueran solo virtuales? No serían más memorables que un sueño”, afirma el experto.

Para Dimitri S. Kerkentzes, secretario general de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE, por sus siglas en francés), la necesidad humana de lo presencial fue confirmada con los 24 millones de visitantes a la exposición de Dubái 2020 (retrasada a 2021-2022 por la pandemia de la covid-19). “Se demostró que, incluso en los momentos más difíciles, la gente busca la manera de reunirse”, subraya en una videollamada. Asegura que la del emirato árabe hubiera podido ser la última exposición universal si la digitalización la hubiera reemplazado. “Pero no sucedió. La tecnología no elimina la necesidad de las exposiciones. Más bien, mejora la experiencia física en ellas”, dice el directivo de la BIE, organismo intergubernamental creado en 1928.

La BIE estableció la categoría de universal —o mundial— para las citas que tienen lugar cada cinco años y en las que participan países de todo el mundo con pabellones propios donde muestran durante seis meses sus avances culturales, científicos y tecnológicos. En los intervalos de estas ferias tienen lugar otras temáticas —en torno a asuntos concretos como el transporte, el agua o la energía— de menor duración (tres meses) que no requieren pabellones originales. “Cuando un país decide postularse para albergar uno de estos eventos, lo primero que se considera es el legado, tanto material como intangible, que dejará”, explica Kerkentzes. “El beneficio para los ciudadanos es uno de los aspectos más importantes”, añade y ejemplifica con Lisboa tras su Exposición Especializada de 1998 con el tema “Los océanos: un patrimonio para el futuro”. Siguiendo el modelo de Sevilla 92, cuya regeneración urbana e integración de recintos expositivos en la vida de la ciudad mostraron la capacidad de las exposiciones de transformar una ciudad, la capital lusa reintegró zonas portuarias en desuso y extendió el tejido urbano hacia el frente fluvial.

Pappas, el historiador que suele iniciar sus conferencias con largas enumeraciones de inventos que transformaron algún aspecto de nuestras vidas tras ser lanzados o popularizados en exposiciones universales —como la hamburguesa (que se extendió tras su presentación en San Luis en 1904) o las medias de nailon (presentadas en la feria de Nueva York en 1939)—, recuerda que Europa y Estados Unidos monopolizaron estos eventos hasta finales del siglo XX. “Occidente ha sido una especie de sol en torno al cual orbitaban las exposiciones universales”, sostiene. De las 37 exposiciones mundiales registradas y asignadas hasta 2030 por la BIE, Francia, Estados Unidos y Bélgica han organizado casi el 45%. Para explicar el giro hacia Oriente que han tenido estas citas este siglo, el historiador destaca el hecho de que Dubái se convirtiera en la primera ciudad de Oriente Próximo en albergar una exposición universal. “No fue solo una fiesta de 20.000 millones de dólares, fue la presentación oficial de ese emirato ante el mundo. O quizás ‘coronación’ sería un término más adecuado”, afirma. En el siglo XXI, Asia y Oriente Próximo han dejado de ser solo participantes para convertirse en anfitriones y protagonistas, con citas destacadas como las exposiciones de Aichi (2005), en Japón; Shanghái (2010), en China, y Dubái (2020). Después de Osaka, Riad, en Arabia Saudí, acogerá la expo universal de 2030. “Donde hay riqueza emergente, hay exposiciones universales”, apunta Pappas.

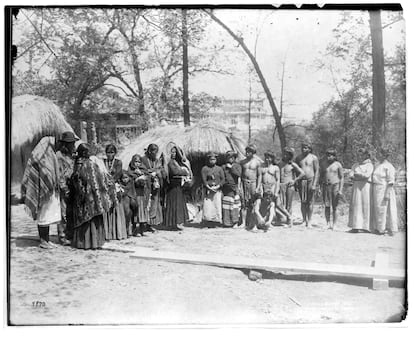

Hasta mediados del siglo XX estas exposiciones sirvieron también para promover agendas de superioridad cultural, con recreaciones de vidas en tierras lejanas etiquetadas como “espectáculos etnográficos”. A la exposición de París que vio nacer la Torre Eiffel se llevaron nativos de varios países, entre ellos 11 indios onas secuestrados en Tierra de Fuego por un aventurero belga y cuyo drama fue novelado en 2021 por el escritor argentino Carlos Gamerro en su obra La jaula de los onas.

También han sido plataformas decisivas para movimientos artísticos como el japonismo, inspirado en los grabados nipones ukiyo-e que muchos europeos conocieron en la exposición de París de 1867. El impacto que tuvo en los artistas europeos del momento fue decisivo en la pintura impresionista y en estilos como el modernismo y el art déco. Grandes nombres de la cultura española quedaron vinculados a la historia de las exposiciones mundiales. Gracias a una vitrina diseñada por Antoni Gaudí expuesta en el pabellón español de París en 1878, el recién graduado arquitecto captó la atención de Eusebi Güell, su futuro mecenas. La proyección internacional del Guernica, de Picasso, se atribuye en parte a su muestra inaugural en el pabellón de la República Española de la expo de París en 1937, abierta un mes después del bombardeo aéreo. La gran capacidad de Salvador Dalí para aunar lo desconcertante y lo popular en el arte lo convirtió en el pintor español que mejor aprovechó el formato de las exposiciones universales. Su Sueño de Venus, un polémico pabellón con contenidos eróticos diseñado para la Exposición Mundial de Nueva York en 1939, es considerado un hito por su uso pionero de los contenidos multimedia.

Aunque las exposiciones universales mantienen una alta cuota de optimismo tecnológico, en el siglo XXI, marcado por el cambio climático, la crisis energética y la pérdida de biodiversidad, la responsabilidad ecológica ha pasado a redefinir su discurso. “¿Cómo pueden la tecnología y la naturaleza coexistir? ¿Cómo puede una ayudar a la otra sin destruir el planeta en un proceso de incesante crecimiento?”, son preguntas que plantea el secretario general de la BIE para explicar los lemas de las últimas exposiciones. En Osaka, el tema será “Diseñar la sociedad del futuro para nuestras vidas” y los pabellones, muchos de ellos construidos con madera y otros materiales reciclables o reciclados, presentan propuestas ecológicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Bajo el concepto sintoísta de circulación (junkan, en japonés), el pabellón nipón alojará una gran planta de reciclaje como una exhortación a vivir de manera más sostenible y en armonía con la naturaleza, evitando el desperdicio y valorando los ciclos que hacen posible nuestra existencia.

El pabellón de España, que será una representación arquitectónica del sol reflejado sobre el mar, tendrá secciones dedicadas a la economía azul y las reservas españolas de la biosfera. Su tema central será la corriente de Kuroshio, el movimiento de agua usado por primera vez para navegar desde Asia hasta América por el explorador y fraile vasco Andrés de Urdaneta en 1565 y trayecto del galeón de Manila, ruta intercontinental de comercio durante dos siglos y medio.

Por su condición de plaza global donde convergen naciones y empresas, las exposiciones universales son además plataformas para el poder blando, la diplomacia pública y, en ocasiones, escenario de reclamos territoriales o propaganda ideológica. Sin citar nombres, Dimitri S. Kerkentzes cuenta cómo al inicio de una muestra recibió la llamada de una nación participante con la queja de que el mapa exhibido en el pabellón de un país limítrofe con el suyo incluía islas que estaban en disputa. “Los convoqué y les hice entender que durante el evento no se iba a resolver el problema”, explica, y subraya el papel de las exposiciones como zona neutral de reunión. El enfrentamiento ideológico más visible tuvo lugar cuando los pabellones de la Alemania nazi y de la Unión Soviética, situados frente a frente con la Torre Eiffel de fondo en la Exposición Internacional de París de 1937, compitieron por la altura de sus respectivos emblemas: el águila imperial con la esvástica en sus garras y una pareja de un obrero y una koljosiana portando la hoz y el martillo. “Aquel episodio tuvo un papel importante y es una de las razones por las que las exposiciones han evolucionado, convirtiéndose en espacios de diálogo y cooperación”, comenta Kerkentzes.

Este año, los grandes ausentes entre los países hispanohablantes serán México y Argentina, mientras que Rusia, argumentando “insuficiente comunicación” con los organizadores en Osaka, canceló su pabellón en noviembre de 2023.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.